・・・本記事は、戦後で見逃せない悲劇の一つ、旧満州からの逃避行です。

先ず、紹介する画文集の「夕焼けの大地」の著者は、旧満州からの逃避行の体験者です。

「夕焼けの大地」の内容は、日本に帰国するまでの著者の悲劇の体験手記のまとめであります。

画文集「夕焼けの大地」

特出する点

旧満州からの逃避行の実体験を手記と木版画で表現されている点にあります。

これらの木版画を魂の木版画と呼ばしていただきます。

多くの人々に知って欲しい貴重な画文集「夕焼けの大地」の紹介は、著者の生い立ちに沿って記事にします。

魂の木版画の注釈は、「夕焼けの大地」からの引用及び本人からのヒヤリングです。

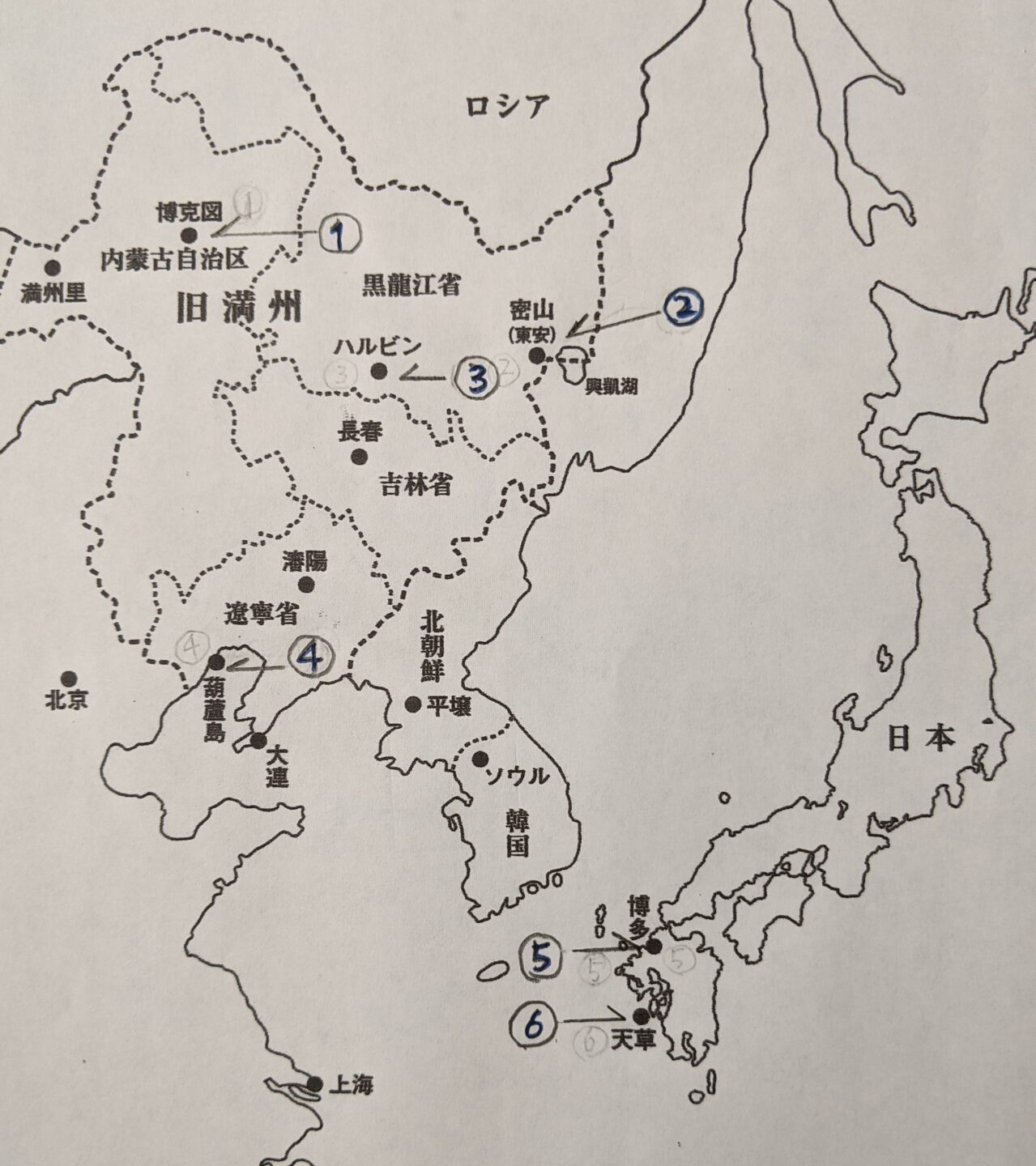

*地図のコメント:①著者の生誕地~逃避行~⑥天草(父の実家)

*地図のコメント:①著者の生誕地~逃避行~⑥天草(父の実家)- 興安東省博克図に生まれる。

- 東安市(現、黒竜江省密山市)、から逃避行が始まる。

- ハルピンへ辿り着く。

- 引揚列車でコロ島に着、引揚船へ乗船。

- 博多港に着く。

- 天草(父の実家)。

旧満州 興安東省 博克図に生まれる

・・・1941年旧満州 興安東省(現、内モンゴル自治区)博克図(プハート)生まれの著者は、幼少の頃に病気治療のため、父の実家である天草へ一時帰国しました。

日本の病院で手術し病気は完治、3才で再び旧満州 東安(現、黒竜江省密山市)へ渡りました。

旧満州からの逃避行 体験手記・魂の木版画の紹介

地獄のような逃避行が始まる

・・・1945年8月9日、旧ソ連軍が満州に侵攻してきた。多くの開拓民・民間人は取り残された。

写真:画文集「夕焼けの大地」、表紙

写真:画文集「夕焼けの大地」、表紙<父の話>

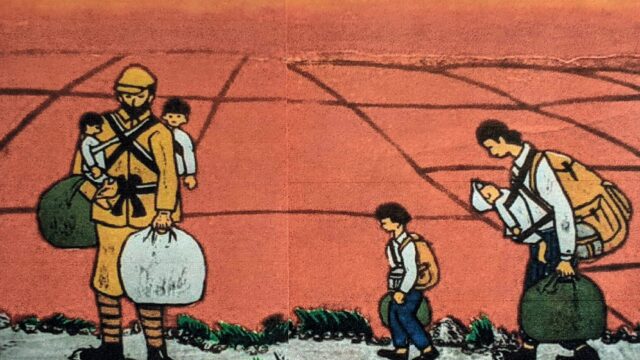

すぐ逃げろ!、父は久美子(著者)を背負い、前には康子(妹)をくくりつけ、両手に持てるだけの荷物を持った。

母ちゃんは、康則(弟)を抱いてリュックを背負った。小学2年生だった久子(姉)に荷物を持たせた。

汽車に乗ったがすぐに爆撃され、生き残った者たちの地獄の逃避行はこうして始まった。

著者の記憶の満州は、なぜか真っ赤な夕焼けである。

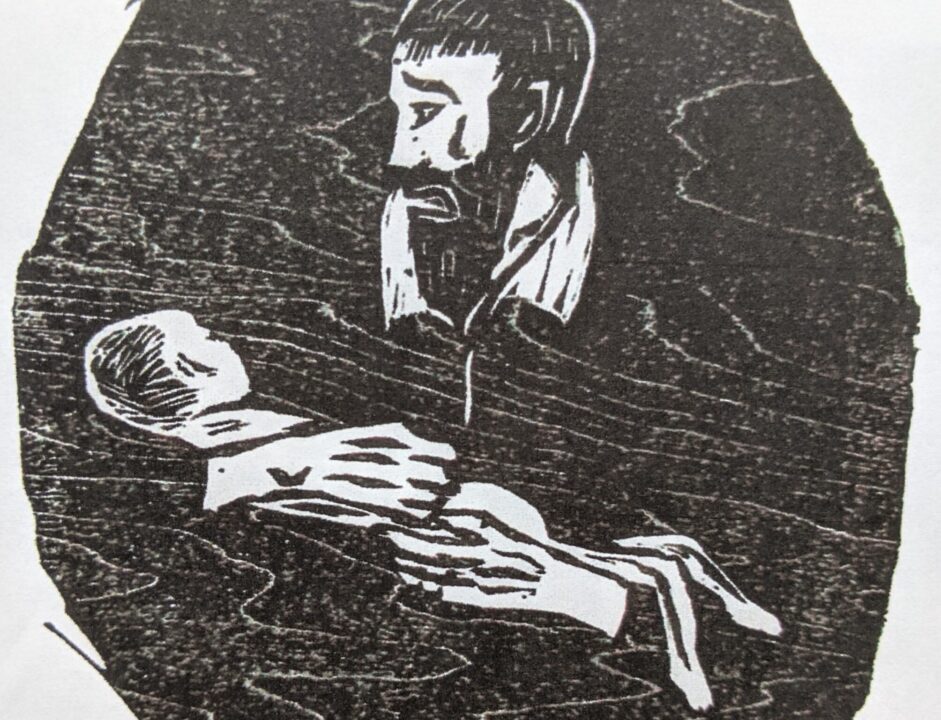

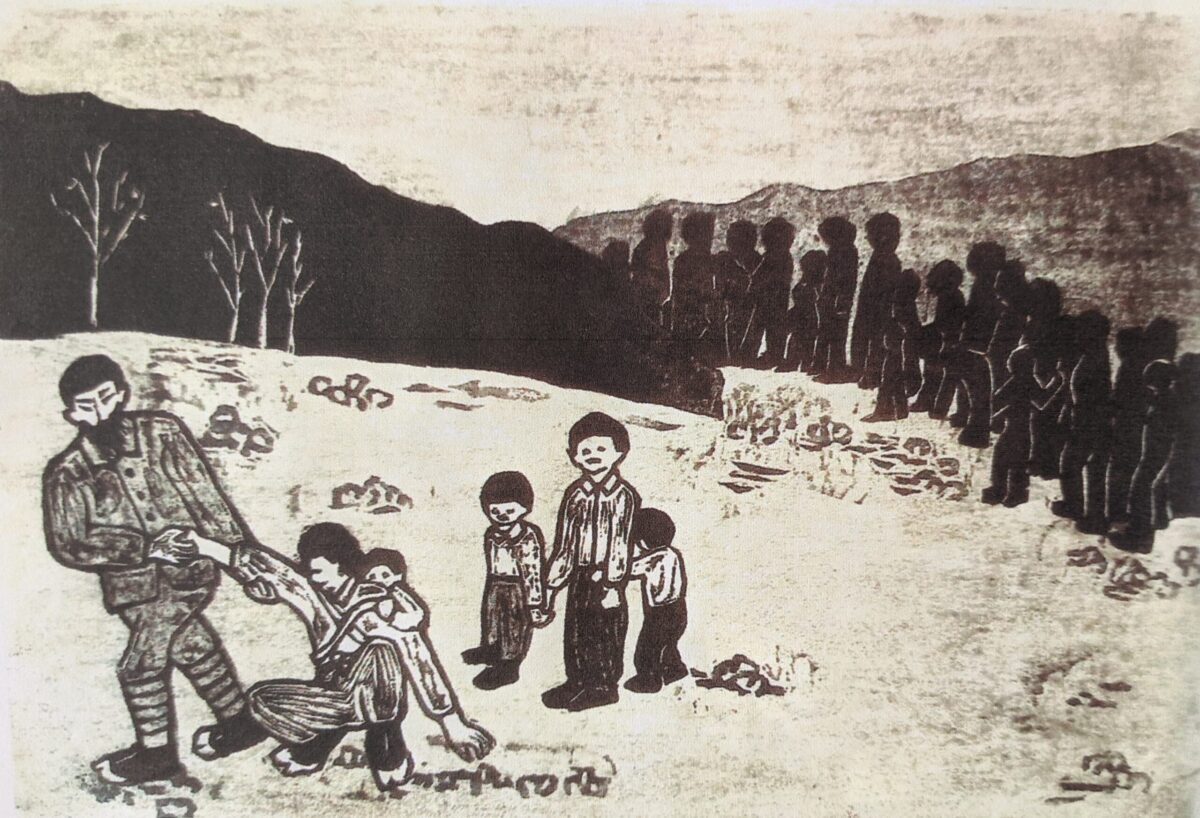

木版画 1、満州・ 不安な夜

・・・何処の山だったのだろう?みんなとはぐれて私達一家だけだった。私と妹はリュックサックの中に入って寝た。

どこからかオオカミの遠吠えが聞こえて来る。耳元で蚊がブンブンうなっていた。

私と妹はすぐに眠ってしまったが、両親は不安な夜を過ごしたに違いない。

*作品のコメント:右上隅はオオカミの遠吠え、耳元の蚊。全体を黒の画面で表現、両親の不安感が伝わってくる。

*作品のコメント:右上隅はオオカミの遠吠え、耳元の蚊。全体を黒の画面で表現、両親の不安感が伝わってくる。

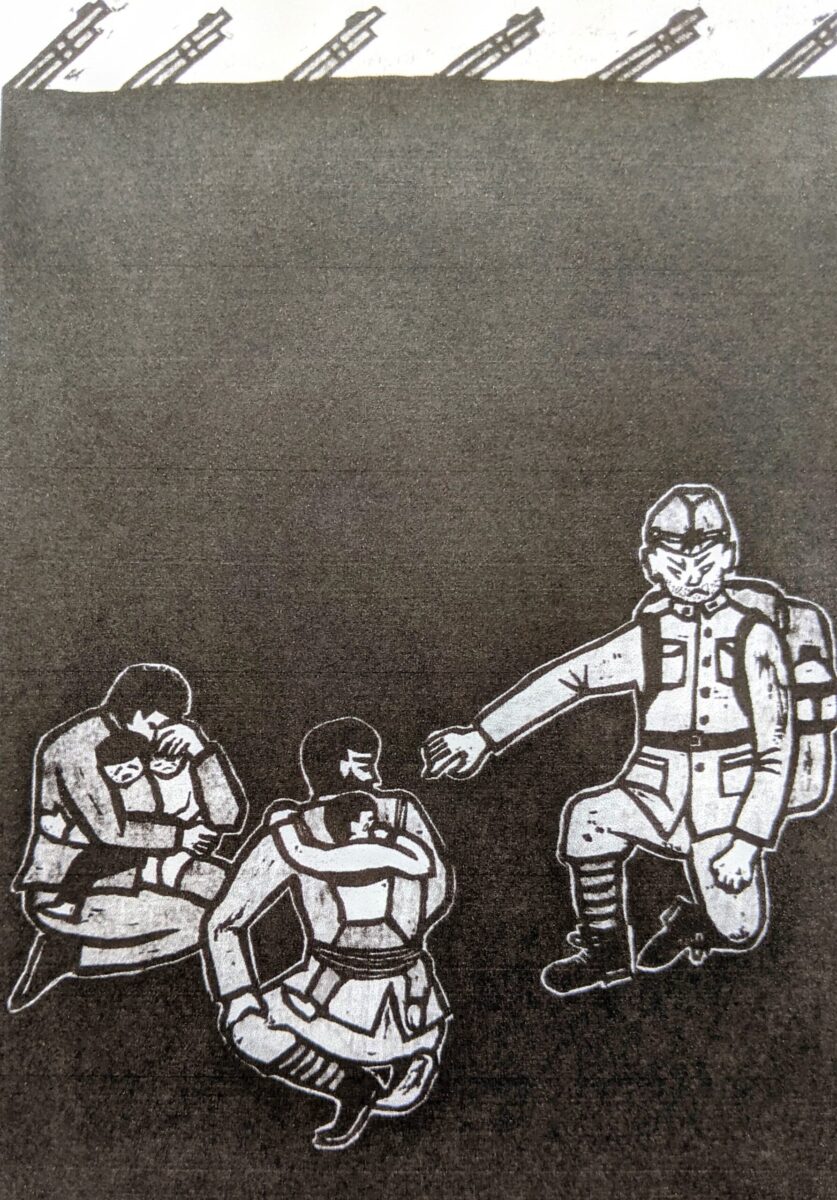

木版画 2、満州・この子を黙らせろ!

<父の話>

ソ連兵が通り過ぎるのを息を潜めて隠れていた時、お前(著者)が突然泣き出した。

そしたら日本の兵隊から”この子を黙らせろ!殺せ!”と言われたことがあったなぁ・・・と、私が40才を過ぎたころに、初めて父から聞かされた。

引上げの時の話は小さいころから毎日のように聞かされていたのに、初めて聞く話だった。

”それで、どうしたの?”私はのどまで出かかった言葉を飲み込んだ。答えを聞くのが怖かった。聞いてはいけない気がした。

*作品コメント:作品上部、銃を持ったソ連兵の列が通過する。子供が泣き出すと見つかってしまう!全員が殺される。

*作品コメント:作品上部、銃を持ったソ連兵の列が通過する。子供が泣き出すと見つかってしまう!全員が殺される。<引揚者の話>

著者は、これと同じような話を、年長の引揚者から聞いた。彼女が曰く、”ソ連兵がすぐそこまで迫っていた。

息を潜めてじっと隠れていた時、私が連れていた子が泣き出した、困った!ソ連に見つかったらここにいる全員殺されてしまう!みんなが私をにらみつけた。

私は子供の鼻と口をこの手で、この手で・・塞いで・・こ、こ、ころ”と、声を絞り出す・・「夕焼けの大地」26P。

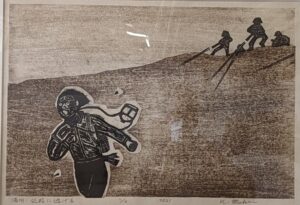

木版画 3、満州・進退きわまってⅡ

1945年8月時点の在満法人は155万人、開拓団は満州全域に555か所ありました。

8月27日のこと、すでに敗戦していたのにその事実を知らなかった奥地の人々は、ソ連軍と戦い2000人が死んだ。

*作品コメント:作品後方の黒い行列は、逃避行に疲れた人々が集団自決の列へ並ぶ様子。作品手前、父親が行けるところまで行こうと促す。

*作品コメント:作品後方の黒い行列は、逃避行に疲れた人々が集団自決の列へ並ぶ様子。作品手前、父親が行けるところまで行こうと促す。関東軍や関係者たちはいちはやく南方へ移動していた。

取り残された大勢の開拓団・民間人は逃げ惑い、疲れ果て、追い詰められていった。

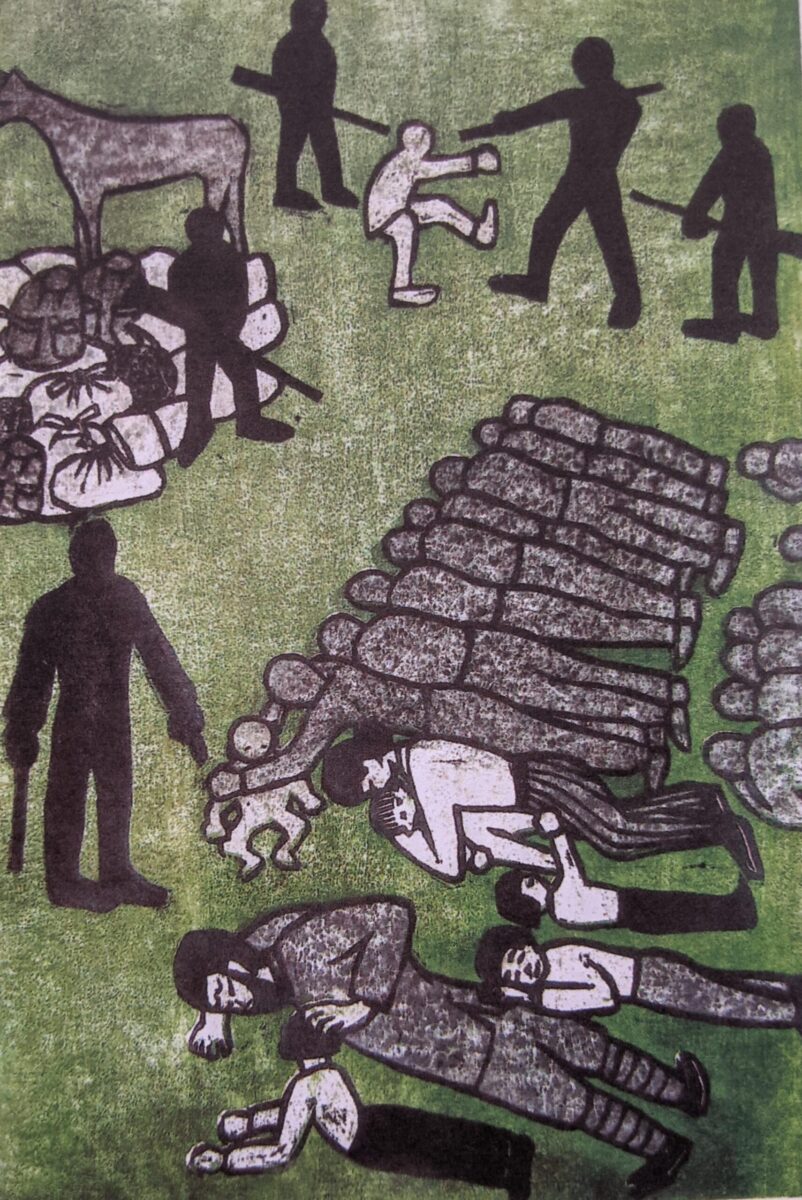

木版画 4、満州・匪賊に襲われる

・・・開拓団の人たちと草原を歩いていた時、武装した匪賊に囲まれた。全員草むらに腹ばいにさせられた。

荷物は全部取り上げられた。その後も数回匪賊に襲われた、弟のオムツまで持ち去った・・・。

*作品コメント:匪賊に襲われた時うつ伏せにさせられる、父に著者が頭を押さえられる

*作品コメント:匪賊に襲われた時うつ伏せにさせられる、父に著者が頭を押さえられる草原にうつ伏せにさせられた。むせかえるような夏草の臭いに我慢できずに頭を上げた。

男の人が銃で殴られているところを目撃した。父が慌てて”頭を上げていかん!”と力いっぱい私の頭を抑えつけた。

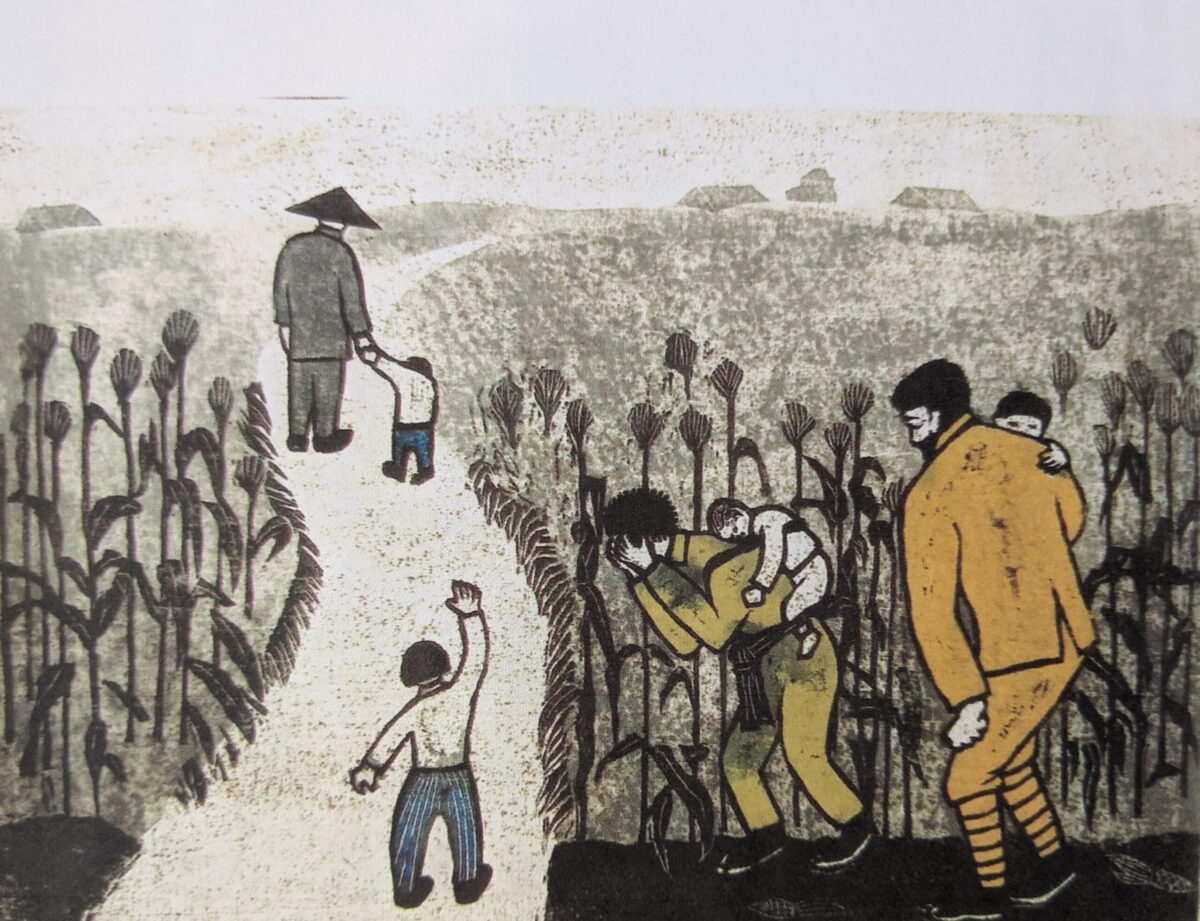

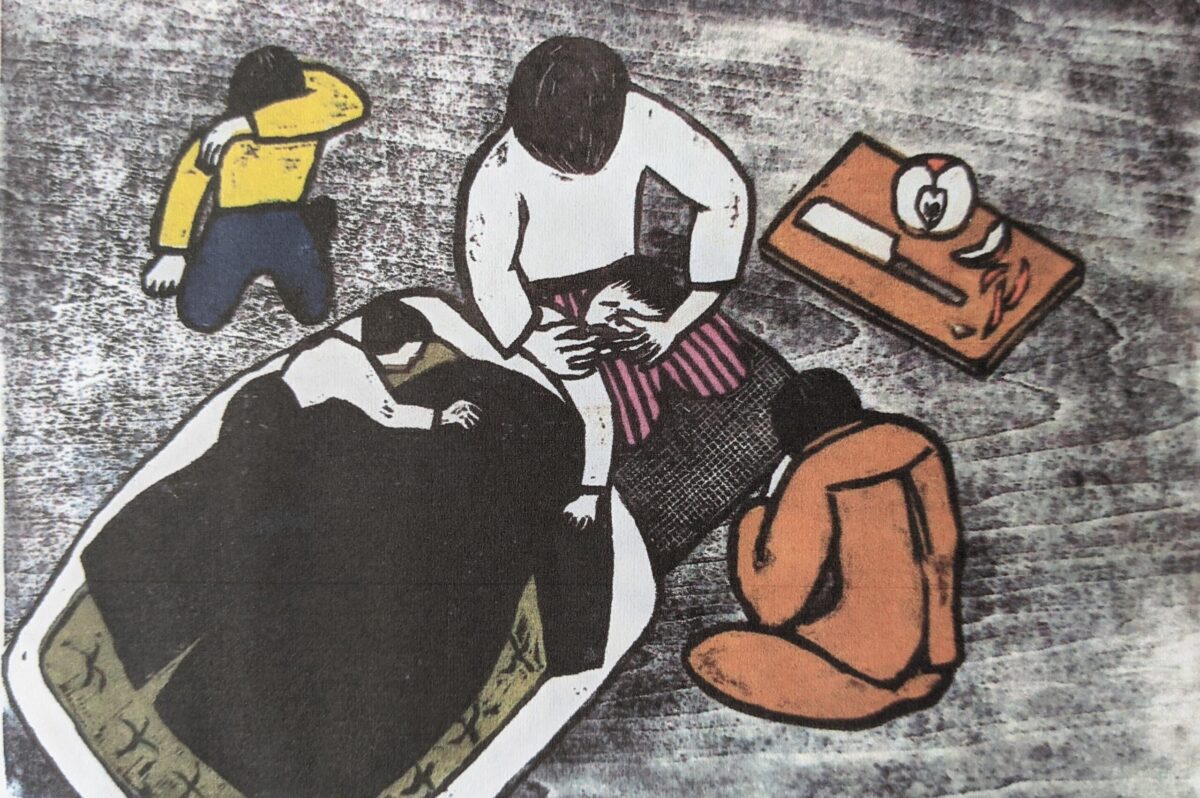

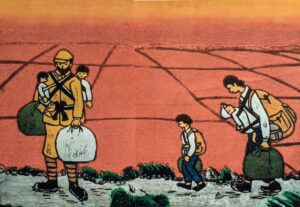

木版画 5、満州・中国人にもらわれてゆく私

・・・飢えた私たちは、トウモロコシ畑で見つからないように隠れて、生のままのトウモロコシをかじっていた。

でも中国人に見つかってしまった。その中国人は本当に親切な人で、子供を四人も連れた私達に”子供を一人だけ育ててあげる”といった。

親は「このままではとても生きて日本に帰れないだろう。せめて一人だけでも助かるものなら。」と、思ったようだ。

<姉の話>他の子供は嫌がって泣いたのに、久美子(著者)だけは”私が行く”と言って、もらわれていった。

*作品コメント:翌朝、著者を返しに来たトウモロコシ畑の親切な中国人

*作品コメント:翌朝、著者を返しに来たトウモロコシ畑の親切な中国人その中国人が、暗くなってから私たちを畑まで呼びに来て、家で食事をさせ、その晩は小屋に止めてくれた。

朝になって「どうも日本人の子供をもらったようだと近所の人に感ずかれた。危ないから」と、久美子を返しに来た。日本人を恨んでいる中国人が多かったからね。

木版画 6、満州・もう歩けない

・・・<姉の話>動けなくなった人がいっぱいいた。

靴など履きつぶして、裸足の人がほとんどだった。

自分だって、いつそうなるかわからない。

誰も助けようとする人はいなかった。死んでいる人もいた。

今にも生まれそうな身重の人が林の中に入っていった。しばらくして、その人は生まれたはずの赤ちゃんは連れておらず、一人だけで戻ってきた。

*作品コメント:作品右上の林の中に妊婦が入っていく様子

*作品コメント:作品右上の林の中に妊婦が入っていく様子夏になるとテレビや新聞で戦争特集をやるが、姉は絶対に見ないそうだ。姉の心の傷は計り知れない。

逃避行の時のことについても、「田んぼの水を飲めるのはまだましだった。

道路にできた荷車の轍にたまった水も飲んだ、泥水だった」・・・。

<引上げ列車 事情>屋根のない貨物列車には横になるようなスペースなどない。列車は駅でないところで突然止まる事がある。

すると、みんな大急ぎで用を足したり水分補給をした。

泥色のよどんだ水でも貴重な水だった。

列車は突然また走り始めるので、乗り遅れたり、ひかれたりした人もいたという。

ハルピンへ辿り着く、その後 弟・妹の死。

・・・当時、東安からハルピンまでは汽車で一昼夜の距離だった。

その道のりを父母は子供四人をつれて二か月くらいかかって歩きとおした。

必死の思いでハルピンにたどり着いた。しかし、着いて間もなく弟をなくし、翌年妹を亡くした。

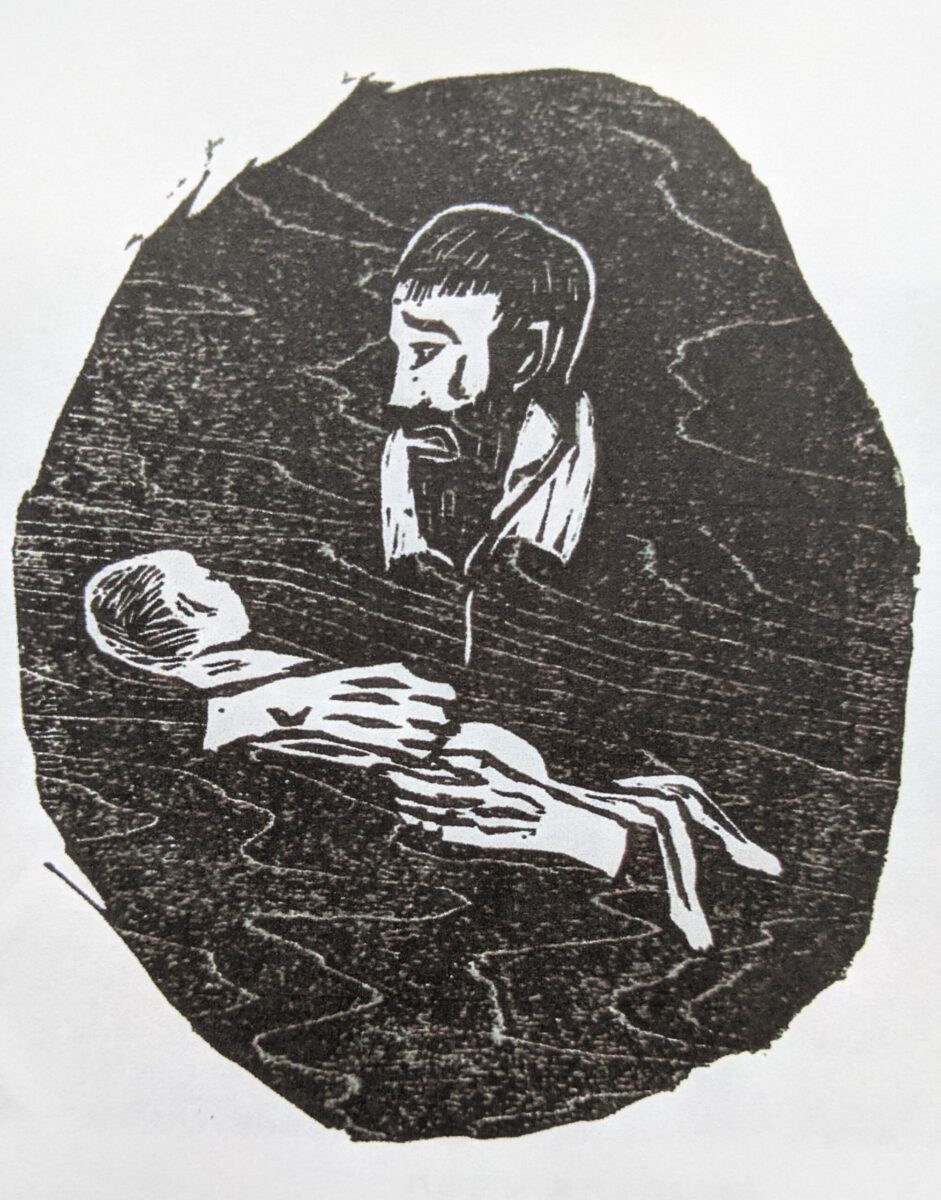

木版画 7、ハルピン・無力Ⅰ(弟の死)

・・・<父の話>弟は逃避行後、ろくに飲むのも食べ物もなく、栄養失調で骨と皮だけになり、腹だけがポーンと膨らんで死んだ。

母ちゃんも何も食べていなかったので、乳も出なかった・・・。

その時母は発疹チフスを患っていたが、奇跡的に一命をとりとめた。

*作品コメント:ケーテ・コルヴィッツを感じました、魂の木版画

*作品コメント:ケーテ・コルヴィッツを感じました、魂の木版画

木版画 8、ハルピン・無力Ⅱ(妹の死)

妹が死んだのは、ハルピンに着いた翌年2月だった。

妹は高熱による苦しい息の下から、「リンゴが食べたい、リンゴが食べたい。」と言うので、なけなしのお金で買ってきて食べさせた。

妹はおいしそうに口いっぱいほおばると、そのまま死んでしまった。

*作品コメント:妹は口いっぱいにリンゴを頬張り死んだ、三才だった。

*作品コメント:妹は口いっぱいにリンゴを頬張り死んだ、三才だった。母が泣きながら口の中のリンゴを取り出していたのを覚えている。

次に、髪の毛と爪を切って紙に包み、大事そうに懐に入れたところも覚えている。

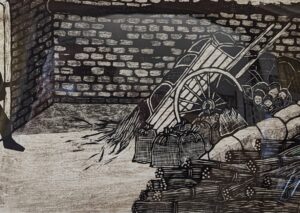

木版画 9、酷寒のハルピン・妹との別れ

・・・妹の亡骸は死んだ人を集めて回る荷馬車にポンッと放り上げられ、どこかに行ってしまった。

*作品コメント:荷馬車で亡骸を集めていた。栄養状態・病気などで亡くなる人が多かった。

*作品コメント:荷馬車で亡骸を集めていた。栄養状態・病気などで亡くなる人が多かった。ハルピンで待機 一年後、引上げ列車で葫蘆島へ

・・・葫蘆島(コロトウ)から引揚船に乗り込んだ著者は、5歳になっていた。

引揚げ船は家畜などを運ぶ貨物船で臭くて汚かった。薄汚れた引揚者であふれていた。

「これでもう逃げ回らなくてもいい」と言う安心感と、内地に帰れる喜びでいっぱいだった。

木版画 10、小さな引揚者(葫蘆島 乗船の時)

<写真家:飯山達雄氏のコメント>

「やぶれた靴を履き、ぐったり疲れた妹を背に、おぼつかない足取りで乗船してくる。

いたいけな女の子には涙をさそわれた」と説明している。

*作品コメント:こんな幼い子がぐったり疲れた妹を背負って・・・。

*作品コメント:こんな幼い子がぐったり疲れた妹を背負って・・・。

<著者の話>木版画10・11は(飯山達雄写真集)に共感を受け作成しました。

私がこの写真を初めて見た時、女の子の強い意志を感じた。博多港に降りたこの子に笑顔はない。

笑顔で出迎える大勢の人たち。背中の妹を中学生くらいの女の子が優しく頭をなでているのに・・・忘れられない目だ。

木版画 11、妹は私が守る(博多に降り立つ姉妹)

*作品コメント:幼いが、妹を守ろうとする姉の強い意志を感じます。

*作品コメント:幼いが、妹を守ろうとする姉の強い意志を感じます。<展示会に来場者の話>

私も引揚者だ。この木版画を見て、「私も妹をおんぶして引き上げてきました。

まるで自分を見ているようです!全くこの通りでした」・・・。

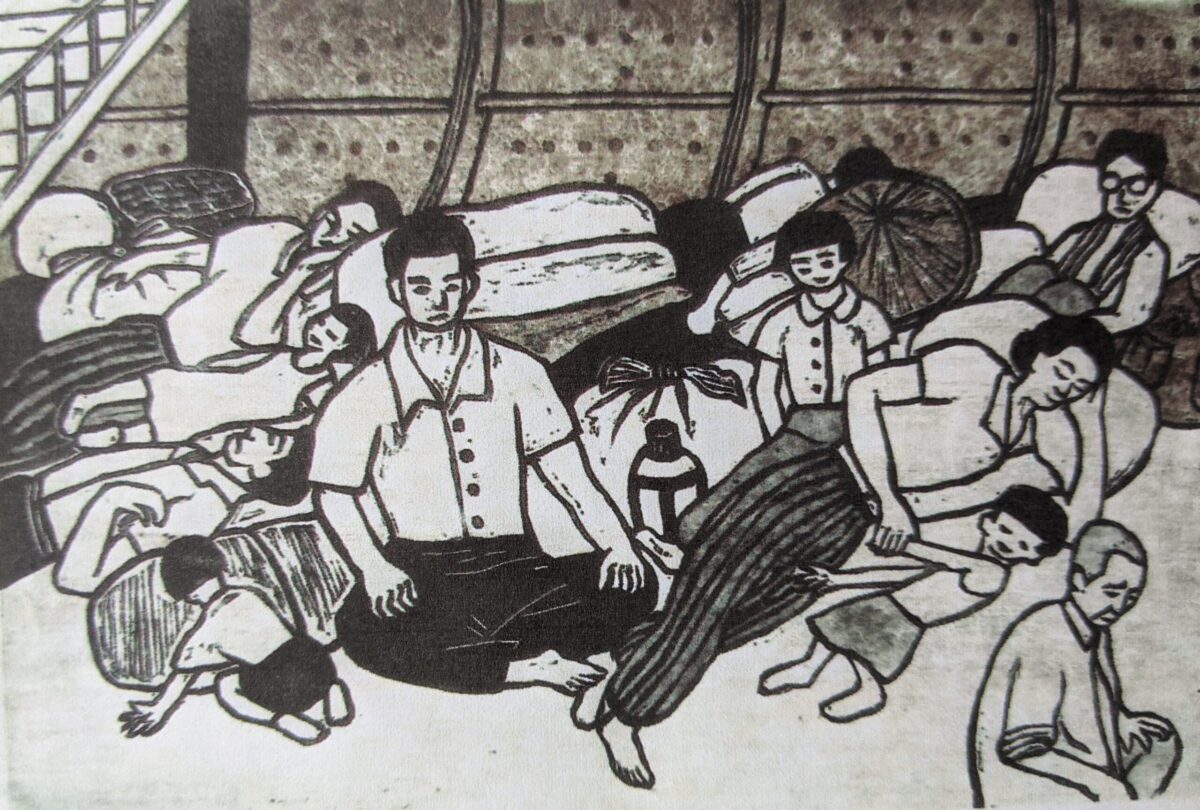

木版画 12、引揚船(船倉)

・・・<著者の話>敗戦から一年後の1946年9月、ようやく葫蘆島からの引揚船に、父・母・姉・私の四人は乗ることが出来た。

家畜を運ぶ貨物船だった。が、そこには妹と弟の姿はもうない。

船の中は人と荷物でいっぱいだったが、もう逃げ惑う必要がないのでどんなにうれしかったことだろう。

寝ている人を踏んづけないように注意しなければならなかった。

*作品コメント:偶然出会った、当時の引揚船の従事者からもヒヤリング

*作品コメント:偶然出会った、当時の引揚船の従事者からもヒヤリング

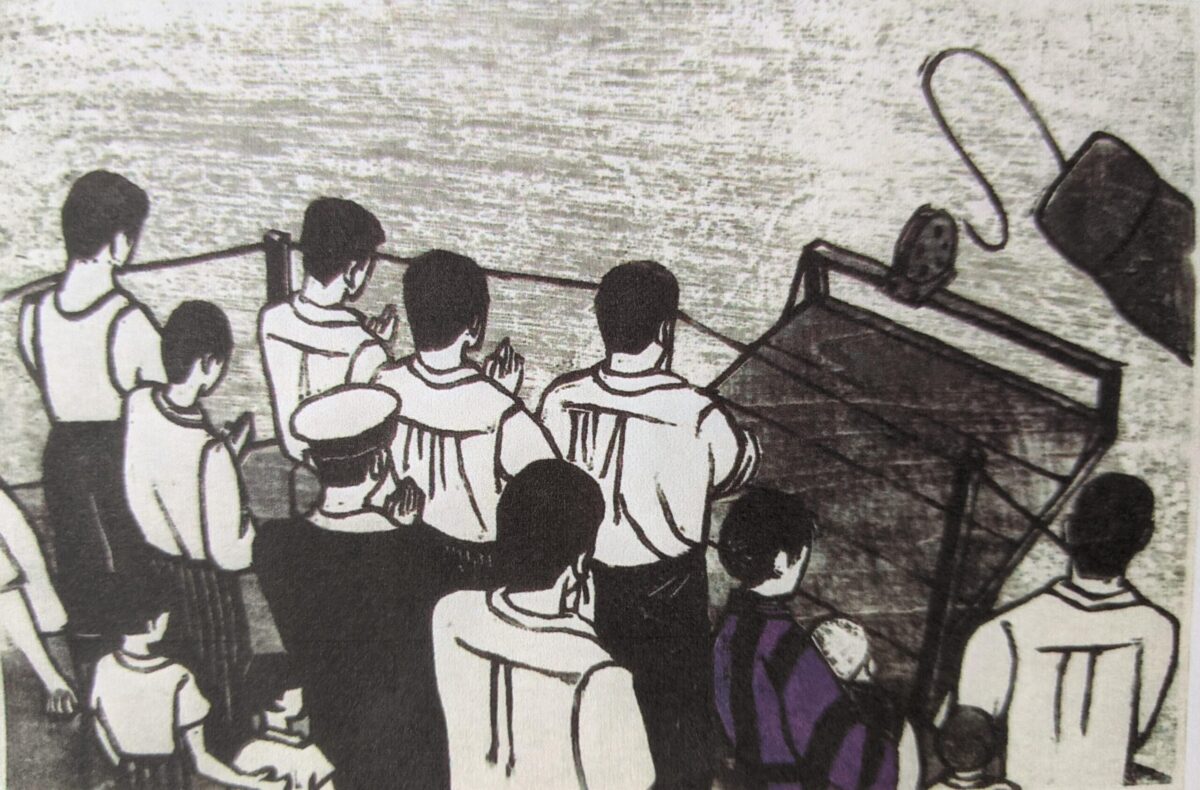

木版画 13、引揚船(水葬)

やっとの思いで船に乗り込んだのに、日本を目前にして亡くなった人もいた。

さぞや無念だったろう、知らない人であったが私たちも手を合わせた。

*作品コメント:画面の右上、布で巻かれた帰国目前の無念の遺体。

*作品コメント:画面の右上、布で巻かれた帰国目前の無念の遺体。船中で亡くなると、布で巻かれて船尾から海中に降ろされる。

船は汽笛を鳴らしながら、その周囲を三回まわって再び走り出した。

引揚船で博多港に着く

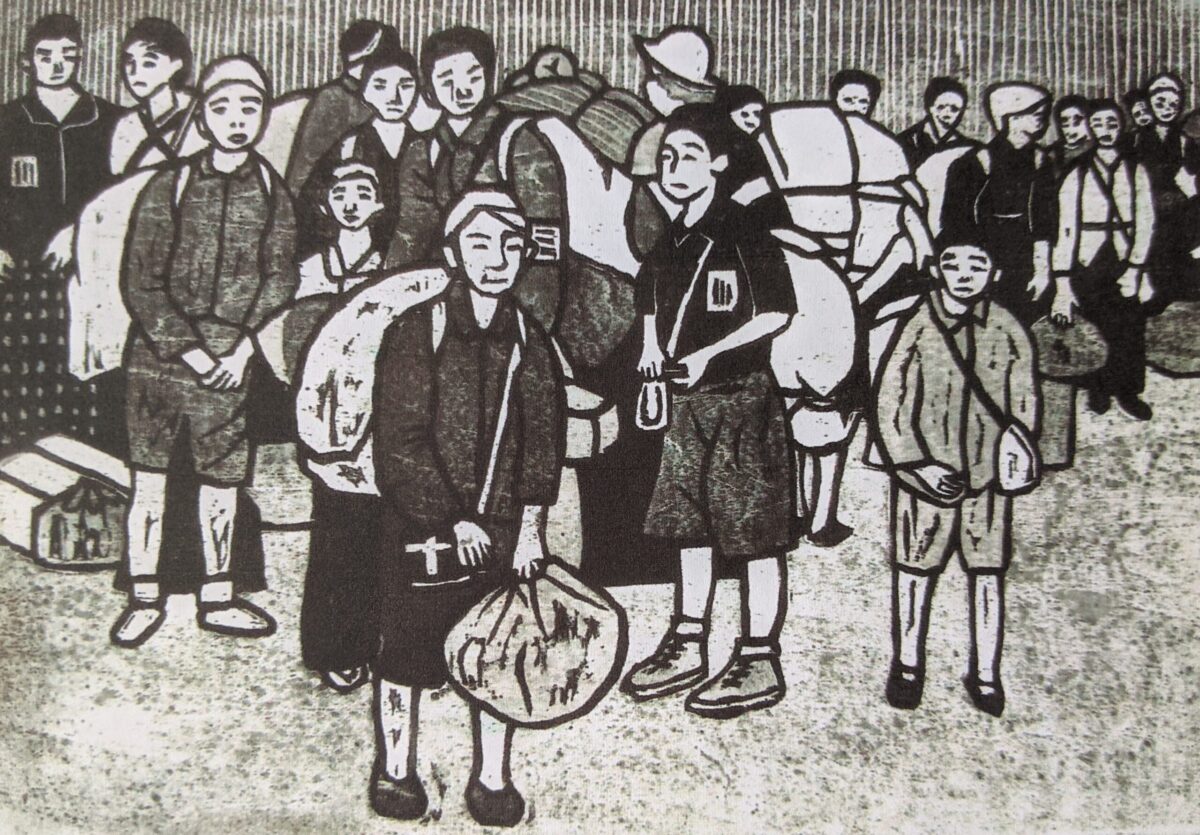

木版画 14、引揚港 博多

博多港に着いた。そして頭からDDTをパコッパコッとかけられた。

誰もが全身真っ白になった。誰もがシラミだらけだった。

*作品コメント:港は引揚者で溢れかえっていた、当時の服装に注目。

*作品コメント:港は引揚者で溢れかえっていた、当時の服装に注目。<博多・二日市保養所>治療施設。博多港に上陸した引揚者の中には、北朝鮮や満州などで性暴力を受けた女性が少なからずいた。

そういう女性が治療を受けた場所である。現在は高齢者福祉施設「むさし苑」になっている・・・。

父の実家 天草へ身を寄せる

・・・シラミだらけのボロ服を身にまとって、乞食のような姿で天草に帰ってきた。

父母姉・私の四人は、まず一の実家に身を寄せた。

しばらくして、天草の妹と弟の墓には、ハルピンから持って帰った二人の髪の毛と爪が埋められた。

一緒にガラス製の兎の玩具も埋められた。

雨が降っていた。これで東安からの悲惨な逃避行が、ひとまず幕を閉じた。

写真:天草の海(撮影者:長浜みずえ さん)

写真:天草の海(撮影者:長浜みずえ さん)向井久美子 プロフィール

<生い立ち>

- 1941年 中国内蒙古自治区生まれ、熊本県天草で育つ

- 1944年 父の事業(食堂経営)の都合で家族は再度満州へ渡る

- 1946年 満州から引揚後、天草で生活

- 1956年 名古屋市北区、現在中川区在住

- 2019年 画文集「夕焼けの大地」初版発行

- 2020年 同「夕焼けの大地」第2版発行

- その他の原稿:天草で育つ(溺れる)で、幼少のころ天草の海辺で溺れた体験談を記載、下記ブログで紹介しています。水の事故の現状と対策:川・海で溺れたが助かった!

<所属団体>

- 富田歌う会・歌声喫茶(カフェハウス・まりも)

- 名古屋哲学セミナー

- 火耀会:朝カルチャーセンター名古屋、木版画 畑 教室

<連絡先>

- ①住 所:〒454-0846 名古屋市中川区上流町1-35-1-1002

- TEL:052-355-1552、mail:kumiko.mukai@koyo-tsushin.co.jp

- FAX:052-355-1812

- 携帯:090-7435-9327、✉koppamochi-1552@docomo.ne.jp

- ②勤務先:(有)向陽通信

- 所在:〒497-0030 愛知県海部郡蟹江町宝3-412

- TEL:0567-95-1336 平日、am9:00~pm:5:00

- FAX:0567-96-2123

夕焼けの大地、パート2

著者の居住する中川区で第19回 中川区平和美術展が開催されました。

写真:第19回 中川区平和美術展

写真:第19回 中川区平和美術展

・・・2022年11月14日~20日、中川区役所講堂にて”平和を願う心を託して”中川区平和美術展が開かれました。

そこで、前述の満州逃避行に登場しない、重要な出来事として追加された作品を紹介します。

夕焼けの大地、追加木版画

前述の満州逃避行木版画14点に追加の3点です。各々の場面の臨場感あふれる背景の説明をご参照ください。

満州・泣いたらいかんよ<姉の話>

ソ連兵に追われて近くにあった中国人の小屋に逃げ込んだ。見つかったら終わりだから、

私たちは必死に泣き虫のあんたに「泣いたらいかんよ、泣いたらだめよ」といった。

銃を構えたソ連兵は戸を開けて中を見ていたが、やがて仲間と何やら話しながら遠ざかって行った。

必死に逃げる<姉の話>

開拓団の人たちと歩いていたら、前から兵隊が来るのが見えた。

「日本の兵隊さんだ」と喜んだら、それはソ連兵だった。

ソ連兵は機関銃のようなもので「ダダダダーッ」と撃ってきた。

周りのひとがバタバタと倒れ、その倒れた人を踏んづけて必死に走った。

後ろから弾が耳や頬をビュンビュンとかすめた。その後私の頬は5日くらい赤くなってヒリヒリした。

ホント弾が当たらなかったのが不思議なくらいだった。

引揚げ列車が止まると

屋根のな貨物列車には横になるようなスペースなどない。

列車は駅でないところで突然止まることがあった。

すると、みんな大急ぎで用を足したり水分補給をした。泥色の澱(よど)んだ水でも貴重な水だった。

列車は突然また走り始めるので、乗り遅れたり、轢(ひ)かれたりした人もいたという。

写真(2022/11撮影):中川区役所講堂、展示会場風景。

写真(2022/11撮影):中川区役所講堂、展示会場風景。「夕焼けの大地」の講演・新聞記事

著者は、翌年が戦後75年にあたる2019年に「夕焼けの大地」を発行しました。

以後その体験について、学生向けに社会科授業の一環として講演を頼まれたり、度々新聞に取り上げられています。

中日新聞

2019年に画文集「夕焼けの大地」発行後、翌年の(2020年9月3日付)同新聞インタビューに、

「少し前こんな悲惨なことがあったと知って欲しい、知ることからすべてが始まるのだから」と、答えていました。

朝日新聞

2023年、歴史・文化欄:「語り継ぐ戦争」の臨時掲載の記事を紹介します。見出しは、「引揚船で見た内地 感激なし」。

<向井久美子さんについて>

戦後末期、旧満州(中国東北部)の東安(現密山)に住んでいた。旧ソ連の国境近くです。

父は天草(熊本県)の両氏の次男だが、東安ではカフェを経営していた。従業員が20数人いた。

私は1941年(昭和16)年、満州生まれです。3歳の時、首のリンパ節が張れる結核性の病気になった。

熊本で手術することになり、家族で行き、治療後、また満州に戻っている。敗戦は誰も予想していなかった。

<旧満州からの逃避行>

昭和45年8月、父は35歳だった。軍か自衛組織に動員されたが、逃げ出してきたらしい。

家族は私の他、母(30)と姉(7)、妹(2)、弟(1)がいた。旧ソ連の攻撃だと思うが、向かいのビルに火の手が上がった。

脱出の準備中に中国人が勝手に家に入り込み、金目のものを物色し始めた。私たちは何も言えなかった。

列車に乗り込んだが、爆発があり、兵隊や開拓団の後を追ってハルピンまで歩くことになった。

野宿です。蚊がいっぱい、リュックの中で寝かされた。オオカミの遠吠えが聞こえた。

匪賊に襲われた。うつ伏せななれと指示された。荷物は、全部奪われた。弟のおむつ、姉のパンツに隠したお金もとられた。

ソ連軍にも出くわした。姉によると、機関銃で攻撃され、死体を踏んで逃げた。

父は「ハラショー(すばらしい)」と命乞いし、腕時計をとられるだけですんだこともあったそうだ。

夕暮れ、山のふもとで行列に並んだのを覚えている。パンパン、乾いた音がした。

後で母に聞くと、それは集団自決の順番を待つ列だった。日本の兵隊さんに殺してもらうのです。

土壇場で、父が「行けるところまで行こう」と列を出たそうです。

盗みに入ったトウモロコシ畑で中国人に見つかってしまった。

衣服も体もぼろぼろの私たちは逆に同情され、ひとり、中国人にもらわれることになった。

私です。家族も小屋に一晩、泊めてもらった。だが、日本人は当時すごく恨まれていた。近所にばれ、翌日私は連れ戻された。

<ハルピンに着く>

ハルピンに着いたのは、9月下旬か10月はじめ、最初に弟が栄養失調で病院で死んだ。

発疹チフスの母の隣に寝かせてあった。母は高熱で、子どもの息がないことに気づかなかった。

ついで妹です。せがんだリンゴをほおばったまま、死んだ。遺体は、改修の荷馬車で運ばれていき、それきりです。

<引揚げ船に乗る>

46年9月、引揚船に乗った。そこで死ぬ人もいた。布で巻いて海にドボン。汽笛が鳴った。

緑の島が見えた。内地だった。なんの感激もなかった。

<母の妹帰国>

母の妹が帰国したのは、日中国交正常化後の1975年でした。終戦の時、17歳。満州で電話交換手をしていた。

ソ連軍が侵攻した8月9日、母に呼ばれて、東安に乗る途中、大混乱に巻き込まれ、取り残されてしまった。

数年後、手紙が来た。母や祖母が泣いて読んでいた。その後、又消息が途絶えた。

中国人と結婚し、生き延びたそう。その苦労を尋ねたこともある。だが決して話そうとしなかった。

<逃避行と版画作品>

私は天草で育ち、就職で名古屋に来た。65歳で版画を始め、満州の逃避行を作品にした。(2023/6/24、朝日新聞)。

*以上、朝日新聞の記事を読み終え、向井さんの手記、画文集「夕焼けの大地」を再び手に取り、いろんなご苦労が脳裏に浮かびました。

ここに再び、①画文集「夕焼けの大地」の表紙と新聞記載の写真②を掲載します。

①写真:画文集「夕焼けの大地」、表紙

①写真:画文集「夕焼けの大地」、表紙

②写真(1945年11月、博多港):旧満州や朝鮮半島から引き上げて来た人たち(2023/6/24、朝日新聞)。

②写真(1945年11月、博多港):旧満州や朝鮮半島から引き上げて来た人たち(2023/6/24、朝日新聞)。

「夕焼けの大地」のまとめ

著者と私は、同じ朝カルチャーセンター名古屋、木版画 畑 教室所属メンバーです。

そのご縁もあり、彼女の体験及び木版画作品には特別に興味がありました。

火耀会の展示で、彼女の満州での貴重な体験から生まれた木版画には毎回、衝撃と驚きをもって鑑賞させていただいておりました。

画文集「夕焼けの大地」は、著者の逃避行の体験のイメージをサポートすべく木版画が、効果的に挿入されております。

加えて、本文の読み易さ・巻頭文・あとがきは完璧。残るは微力ながら、ブログを通じて、魂の木版画の紹介が最適との思いで記事にしました。

我々の幼いころの記憶には、限界があります。著者は、かすかな記憶と想像力を駆使し、不足分は関連文献と資料・引揚者から直接ヒヤリングするなどして、遂に画文集「夕焼けの大地」を完成しました。

特に木版画の作成に当たっては、当時の人々の服装・背景の具象化に多くの試行錯誤を重ね、時間と労力を要した事が想像できます。

魂の木版画の注釈、作品ごとのコメントを参考にしていただければ幸いです。

この記事が、「少し前こんな悲惨なことがあったと知って欲しい、知ることからすべてが始まるのだから」と、著者が述べていた趣旨の一助になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

ご参考、満州引揚者記事

日本人満州引揚者を描く【 王希奇「一九四六」高知展】の観賞、手記。その後の展示。

ご参考、朝鮮半島引揚者記事

朝鮮半島からの逃避行・中国残留孤児の孤老・残留婦人のなぜ。

中国残留孤児の今。

・・・終戦から七十六年の夏が過ぎようとしています。

ここで書いておかねばと思うのは中国残留孤児の今、であります。(2021/8/31、中日新聞記事)。

残留孤児は戦中、日本から旧満州(中国東北部)に渡った開拓団が、旧ソ連軍侵攻など終戦の混乱で現地の中国人に養育を託した子たちです。

旧厚生省(現厚生労働省)が四十年前から訪日身元調査を始めました。

当時新米記者の私は赴任先の長野県飯田市で、初の「街ネタ」として肉親が判明し地元に帰った孤児の話を書きました。

満州の支配と貧困対策を兼ねた国策の移民に、全国最多の三万三千人を送り出した長野県でした。

飯田地方にも別れた子を探す元開拓民が多かったのです。

だが少ない手がかりを基に家族と感涙の対面を果たしても喜びはつかの間でした。

四十歳前後の孤児は日本語が話せない。就労は難しく、配偶者や子を連れ帰国した孤児が直面したのは貧困と孤独でした。

そんな実情を書くと、孤児の家には米袋や家電品など山の様に届きました。

その後も孤児支援に挺身し「残留孤児の父」と慕われた地元の住職、故山本慈昭さんに取材するなど関連記事を何度か書きました。

ただ、転勤とともに関心も薄れていったのでした。そしてこの夏の事でした・・・。

長野県内の知り合いの訪問看護師から介護施設に入所している八十代の帰国孤児の話をたまたま聞きました。

「その男性は今でも日本語が分からない。

中国語が話せる職員がいてなんとか暮らしているけれど、笑顔もなく心を閉ざしている」とのことでした。

そうか!四十年前にいっとき孤児の窮状を報じて同情を集め、記者の役割を果たした気でいた自身を恥じました。

問題は何も変わっていない。

むしろ孤児の高齢化により悪化しているのではないかと思いました。

厚労省によると、中国残留孤児と青年以上だった「残留婦人等」で永住帰国したのは六千七百人余り。2015年度の調査で平均76才でした。

日本語に不自由していない人は四割に満たず、介護保険の要介護・要支援認定率は約26%と全国の1.4倍でした。

家族介護が当然という中国との文化の違いや言葉の壁から、制度にたどりつけていない例はもっと多いだろうと推測します。

心身の衰弱が進むのは、困窮や孤立と無縁ではあるまい。六年後の今ならなおさらだと思います。

厚労省は生活相談に応じる中国帰国者支援・交流センターを七か所に設け、中国語に対応できる介護事務所(全国に380か所)も公表しています。

政治には一層きめ細かい支援を求めます。私たちは少数とはいえ、日中のはざまでなお運命に翻弄される人がいることを学びたい。

知れば手を差し伸べる機会も生まれる。実は私の亡き祖父母、父らも戦中、長野県から渡満しました。

全員帰郷し私が生まれたのは、入植地が旧ソ連の国境から遠い満州南部だったためでした。

今に至る戦争の不条理を背負うか否かは、偶然の差にすぎなかったと思います。(論説委員 白鳥龍也氏)

<あとがき>

旧満州からの逃避行の途中で、当時の状況では子供たちは誰しも中国残留孤児になる可能性を持っていました。

今に至る戦争の不条理を背負う、「中国残留孤児の今」の記事を、参考に追記しました。

まさにこの記事が、「知ることからすべてが始まるのだから」と、著者が述べていた趣旨の一助になれば幸いです。

重複しますが、最後まで読んでいただきありがとうございました。

番外編、終戦目前「戦争」が始まった

・・・太平洋戦争の前、中国東北部の旧満州に移住した満蒙開拓団にとって、

終戦間際の1945(昭和20年8月9日)が「戦争」の始まりだった。

ソ連(現ロシア)の侵攻が始まり、逃げ惑う大勢の移民の中に当時10歳だった中島茂さん(87)=長野県飯田市=もいた。

「移民たちは日本政府に捨てられた」と振り返る。以下、2022/8/13日付、中日新聞)。

ソ連(現ロシア)の侵攻

・・・開戦の前年の1940年9月、中島さん一家は同県泰阜村から旧満州の大八浪という場所に移住した。

同郷の開拓団員とともに農業を営んでいたが、終戦6日前の1945年8月9日、暮らしは暗転した。

ソ連の侵攻で当時45才だった父を含む開拓団の男性が召集され、女性や子供、高齢者、一部の団幹部が遺された。

ソ連兵や中国兵による襲撃の恐れから、翌日、中島さんや母、妹ら6人は他の開拓団員とともに大八浪を離れた。

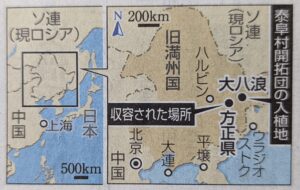

写真:大八浪(泰阜村開拓団の入植地)と方正県(収容された場所)。

写真:大八浪(泰阜村開拓団の入植地)と方正県(収容された場所)。

逃避行が始まる

持てるだけの荷物を手に人目につかない険しい山道を歩くしかなかった。

「道中、開拓団がいた場所が荒らされているのを見て怖かった」。

中国人の集落に差し掛かった時、襲撃に遭った。「銃弾が近くを通ると、ヒューヒューって音を立ててね。生きた心地がしなかった」。

姉に手を引かれて逃げたが、小学校の校長先生ら多くの開拓団員が亡くなった。

飢えに耐え、「車の轍にたまっていた泥水を何人かで争って飲んだ」。

木陰に置き去りにされる幼子や、子供を川に放り込み、自身も川に飛び込んだ母親を目撃したこともあった。

250キロ以上も歩き続けた9月3日、ソ連兵に遭遇し、日本の敗戦を知った。

収容所での状況

翌日、方正県にある開拓団跡地の民家に収容された。収容所ではシラミがわき病気が流行った。

高齢者や子供が亡くなった。11月、3才の妹も命を落とした。土が凍って埋葬できなかった。

12月には氷点下20度の日もあった。食糧は尽き、母と二人の姉は生きていくため、

地元の中国人男性に嫁ぐことを選び、中島さんと弟も引き取られた。

1950年に勃発した朝鮮戦争などの影響で、中島さんが帰国できたのは、

終戦から8年後の1953年、中国人と別れた母、弟と一緒だった。嫁いだ二人の姉の内一人は病死した。

シベリアに抑留された父や、中国に残された姉もそれぞれ帰国できたが、中島さんは思う。

今年の2月に始まり長期化するロシアによるウクライナ侵攻は、少年の頃の過酷な経験と重なる。

「戦後77年たっても同じかと思うと本当に頭にくる」と中島茂さんは、声を震わせた。(2022/8/13日付、中日新聞)。