「ミロ展 日本を夢見て」

・・・この度、愛知県愛知県美術館 開館美術館開館30周年を記念 して「ミロ展 日本を夢見て」が、2022/4/29~7/3に開催されました。

20世紀を代表する、バルセロナに生まれた芸術家ジュアン・ミロ(1893~1983)。

ピカソやダリと並ぶ現代スペインの巨匠として、原色の躍動する表現世界は、抽象作家の中でも高い知名度と人気を誇ります。

約140点の作品と資料を通じてミロと日本の深いつながりを紐解く世界初の大回顧展です。

とりわけ近年脚光を浴びているのが、日本文化への深い造詣に根差した作品群です。

「ミロ展 日本を夢みて」から、日本との関係を紐解いてみます。(2022/5/13・14、中日新聞を要約)。

展示作品紹介

・・・ミロの作品は、日本でも長く愛されてきました。

浮世絵や俳句を通じて日本にあこがれた初期の代表作から民芸や書、焼き物に触れた戦後の大作まで展示されています。

ゴシック聖堂でオルガン演奏を聴いている踊り子。

パンフレット記載の作品、1945年5月26日制作(福岡市美術館)。

パンフレット記載の作品、1945年5月26日制作(福岡市美術館)。「ゴシック聖堂でオルガン演奏を聴いている踊り子」について

参考までに、キャプション説明と新聞への寄稿文を掲載します。

キャプション説明

・・・戦禍を避けてマジョルカ島でひっそりと制作を続けていたミロの心を慰めたのは、

近所の大聖堂でステンドグラスの窓から降り注ぐ光の中、

教会音楽を聴きながら空想にふける一瞬でした。

本作はその時の印象に基づいた一点で、以下解説です。

まるで文字のように黒く太い線で描かれたオルガンと星を、細い線でかたどられたオルガン奏者や踊り子たちが取り囲んでいる。

二種類の線をミロは効果的に使い分けながら、一枚の絵画として見事にまとめ上げています。

アートディレクターの結城雅子さんの寄稿

・・・子供のための絵本を作ってきた。「ミロの絵本」では、うっかり地球へ降り立った宇宙人の絵のようだと書いた。

戦争や貧困に苦しみながらも、明るいユーモアを失わない作品。

この絶対的な自由さやとぼけた味わいはとても頭では理解しがたい。

くねくねした線に彩られた黒い画面を、愛らしくも得体の知れない生き物が舞い踊るこの絵を見た時もそう思った。

画家の秘密を知りたくて、バルセロナ、モンロッチ、そしてマジョルカ島へと旅したことがある。

島の港を見下ろす大聖堂の中で人々は祈り、巨大なパイプオルガンに耳を傾けていた。

地中海の光が差し込むものの、中はひんやりと薄暗い。しかも当時は戦時下。

なのにミロのこの絵ときたら・・・。ミロは降りかかる苦難をもミロ風に描き換え、私たちに見せてくれる誰にも似ていない芸術家なのだ(2022/5/19、中日新聞)。

絵画(カタツムリ、女、花、星)

写真撮影OK!:絵画(カタツムリ、女、花、星)。ミロの絵画と文字による独自の表現の代表作です。

写真撮影OK!:絵画(カタツムリ、女、花、星)。ミロの絵画と文字による独自の表現の代表作です。絵画(カタツムリ、女、花、星)について

参考までに、キャプション説明と新聞への寄稿文を掲載します。

キャプション説明

・・・フランス語で「カタツムリ」「女」「花」「星」の4語が流れるように連なって描かれています。

本来奥行を持たない文字が女性たちの間を縫うように前に後ろに交差しており、そこを境に女性の身体の色が変化しています。

本作はフランスの実業家マリー・キュットリの依頼で制作したタペストリーのための下絵の一つです。

下絵と言ってもタペストリーの原寸大のサイズとその入念な出来栄えから、

1930年代のミロの代表作の一つに数えられてきました(キャプション解説)。

アイドル和田彩花さんの寄稿

・・・赤茶白黒黄色で彩られた人物らしきモチーフが描かれ、

カタツムリ、女、花、星と言う文字がフランス語で描かれています。

本作を前に想うことは、ミロにとって文字は、絵を描くための手段の一つだということです。

言葉を目にしたとき、なぜここにこの言葉が掛かれているのかと意味を見いだそうとしてしまうのですが、

本作の文字から意味を見出すのは難しく、文字が単なる装飾のように見えます。

ミロの作品のモチーフをかたどる細い線と、自由闊達な太い線が一つの画面に共存している世界を思い出すと、

本作のカタツムリ、女、花、星という言葉は、自由闊達な線を作り出すための文字であり、

過程だったのだろうと想像させられます。(2022/5/20、中日新聞)。

禅や書から着想

・・・日本でミロが紹介されたのは1920年代の後半、40年には美術評論家で詩人の滝口修造(03~79年)により、世界初のミロ論が刊行されました。

このころミロは、人間の内面を掘り下げて無意識の世界を表現しようとする「シュールレアリズム」の画家としてパリで活躍しました。

ミロがいち早く高く評価された国の一つが日本でした。

「緩やかなジャポニスト(日本文化の愛好者)としてのミロに注目してほしい」と話すのは、

展覧会の企画に協力した慶応大の松田健児准教授(スペイン美術)です。

ミロが生まれ育ったバロセロナでは、19世紀末から20世紀初頭にかけ、日本趣味「ジャポニズム」が流行していた。

ミロは友人の肖像画に浮世絵を張り付けるなど、パリで注目される前から、

ジャポニズムの影響を少なからず受けていたといいます。

生涯で残した作品には、禅や書から着想を得たと思われるものがたくさんあります。

だが具体的に誰を通じ何をどう取り入れたのかは、あまり研究されてかなかった。

慶応大松田准教授は約7年前から、バルセロナの研究者とともに資料を調査。

その結果、ミロは日本に滞在していたスペインの芸術家らを通し、書物や民芸品に触れ、日本文化への理解を深めたことが解りました。

参考までに、書道家武田双雲さんの新聞への寄稿文を掲載します

・・・上記作品は1966年、ミロが初来日を果たした後に制作された作品と言われます。

ジャポニズムブームの時期に生まれたミロが訪日を楽しみにしていたことは創造に難しくない。

当時日本の書道界も単にきれいな字だけでなく、創作美術としての書が盛り上がっていた。

ミロと言えばかわいらしい線質、フォルム、構図が印象的だが本作品は、

書道で言う「筆勢」があり、身体全体を使ったような大きな動きがある。

撰の途中が膨らむところは、書道の「かな」の世界で使われる技法でもある。

そして構図とフォルムがあまりにも大胆。

絵具が下に垂れてもそれを気にせず書き進めている。

書道家である僕はまずそういったところに目を奪われ、最後に黒い丸や赤と青でミロの世界に引き戻される。

心揺さぶられる作品だ。(2022/5/18日、中日新聞)。

写真撮影OK:「アンリク・クリストフル・リカルの肖像」。制作、1917年冬から初春。

写真撮影OK:「アンリク・クリストフル・リカルの肖像」。制作、1917年冬から初春。「アンリク・クリストフル・リカル」肖像画について

参考までに、キャプション説明と新聞への寄稿文を掲載します。

キャプション説明

バルセロナで同じ美術学校に通うリカルは、ミロとアトリエをシェアして互いに腕を競い合う仲でした。

リカルは画家になるための勉強の傍ら、独学で木版画も手掛け、浮世絵をコレクションしていました。

ミロはこの親友の肖像を描くにあたって、日本美術への関心を共有する画家兼版画家の証として、背景にパレットを描き、浮世絵を画面に貼り付けています

右下の縦書きのサインは、落款の印を意識したのでしょう。

(「アンリク・クリストフル・リカルの肖像」、キャプション説明より)。

ちりめん絵

・・・リカルの肖像画に貼られた浮世絵と同じ図柄のちりめん絵で、当時バルセロナのコレクターが持っていたものであります。

前景には笛に三味線、太鼓を同時に演奏する芸人に、火消しのまといを持った子供が、

背景には江戸城に富士山が描かれ、桜や菊、牡丹が咲き乱れています。

雑多なモチーフを詰め込んだ季節感のない図柄から、海外向けの粗品で安価な浮世絵とみられ、作者や版元も分かっていません。

写真撮影OK!:ちりめん絵(作者不明):

写真撮影OK!:ちりめん絵(作者不明):

俳優 片桐 仁さんの寄稿

・・・「絵画とは、アートとは、自由である」ということを体現している、ジュアン・ミロ。

シュールレアリスム界の巨匠なんだけど、軽やかで踊るような、

計算しているのか、していないのか分からないタッチ。

まるで子供が描いたようにも見える、あの世界観。憧れます。

そのミロが日本好きだったということは、全く知りませんでした。

二十代の頃に描いた友人のポートレートに、そのまま貼り付けられた浮世絵。

言われないと、ミロの作品とはとても思えないその絵に、若き日の苦悩を感じました。

戦争があったりして、七十代になって来日した時に夢中になったのが「日本画」ではなく、「書道」と言うのも、なるほどな~と感心しました。(2022/5/20日、中日新聞)。

民芸運動に共感

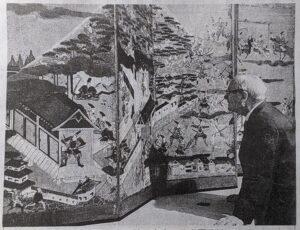

・・・ミロが念願の初来日を果たしたのは1966年、すでに73才になっていました。

「50年来のユメ」だった日本の地を始めて踏んだミロは、古希を過ぎたとは思えない様な行動力で日本の文物を見て回った。

訪問したのは東京、京都、奈良、信楽、名古屋、鎌倉の六ケ所。

大相撲や歌舞伎、生け花を見学したのはもちろんのこと、美術館としてはミロ展の会場となった東京国立近代美術館の他に、

東京国立博物館、奈良国立博物館、そして五島美術館や日本民芸館を訪れた。

東京国立博物館では土偶や埴輪に思わず口笛を鳴らし、五島美術館では特別展示されていた国宝級と白磁がレプリカ展示であることを見抜いて同行していた新聞記者を驚かせる。

日本民芸館では大津絵や「築島絵巻」を観賞して、特に気に入った「曽我物語屏風」をじっと見入る姿で写真に納まった。(2022/6/7.中日新聞)。

写真:1966年の来日時、東京・日本民芸館で「曽我物語屏風」を観賞するミロ。

写真:1966年の来日時、東京・日本民芸館で「曽我物語屏風」を観賞するミロ。

日本で大規模な個展が開かれたのに合わせて、会場となった東京と京都のほか名古屋、信楽(滋賀県甲賀市)などを訪問しました。

大原美術館(岡山県倉敷市)の館長で美術史家の高階秀爾さんはこの時、東京でミロを囲むパーティーに参加しました。

フランス語を操る滝口修造と意気投合し、詩の話題で親しく話し込む姿が印象に残っているという。

「やはり滝口修造さんと同様、ミロも詩人としての魂を持っているのが伝わってきた。

言葉に敏感な芸術家だった」と高階さんは振り返る。

二人はこの後、詩画集を共同制作。日本滞在を経てミロは書を取り込んだ絵画にも取り込みました。

松田准教授は、ミロと日本との関係について「漠然と日本と言う国全体に憧れを抱いていたのではなく、

滝口修造などの個々人や、ローカルな創作や活動とつながっていた」と指摘します。

日本の生活道具に美を見出す「民芸」の運動も、その一つでした。

ミロのアトリエには、こけしや土人形と言った日本の民芸品をはじめ、たわしなどに日用品も残されていました。

写真:讃岐高松の鯛狆(たいちん)。

写真:讃岐高松の鯛狆(たいちん)。

「故郷カタルーニャを意識していたミロと、地方に根差していた手仕事を重視する民芸は思想的な部分で共鳴していたのだと思います。

日本文化を読み解きながら、創作を深めていったミロでした。

「日本の美術家らとの双方向の交流で捜索がどう展開したかを感じ取ってほしい」と愛知県美術館の副田一穂学芸員は語ります。

ミロが見た日本

・・・ミロの孫にあたるジュアン・プニィェット(53)は少年時代、の思い出を語りました。

手作り品、日本愛の源流

・・・青さをたたえる地中海を見渡せる窓から、まばゆい陽光がキャンパスに注ぎます。

スペインを代表する芸術家ジュアン・ミロ(1893~1983年)は故郷カタルーニャ地方を弾圧したフランコ独裁政権から逃れ本土の東に浮かぶマジョルカ島にアトリエを構えました。

「高価な芸術品より簡素な手作りの作品にこそ価値がある」。

常々そう言っていたミロは、世界の手工芸品を手もとに置き、創作意欲をかき立てていました。

こけしや木彫りの人形、はけ、たわし・・・。アトリエの棚には数多くの日本の品も並んでいます。

「天井からつり下がる姿が魔物に見え、恐怖を覚えた」。

ミロの孫ジュアン・プニィェット(53)は少年時代、アトリエに隣接する祖父の書斎で伝統的な連凧を目にしたときの衝撃を忘れない。

写真:スペイン・マジョルカ島のアトリエで、日本の連凧を手に思い出を語るミロの孫ジュリアン・プニィェットさん。

写真:スペイン・マジョルカ島のアトリエで、日本の連凧を手に思い出を語るミロの孫ジュリアン・プニィェットさん。

「日本の天然素材で手作りされた凧の魅力を丁寧に説明する口ぶりから、

祖父がどれほど日本を愛しているのかが伝わってきた」。

日本美術ブーム「ジャポニズム」を巻き起こした万国博覧会の開催五年後のバルセロナに生まれたミロ。

二十代前半、美術学校の親友に贈った肖像画には浮世絵をコラージュしました。

西欧の美術品を賛辞する時には「優雅で、日本的だ」という表現も使っていました。

生家のすぐ近くに複数の日本美術店があった事実を明らかにしたバロセロナ自治大准教授のリカル・ブル(40)は、

「ミロは幼いころから日本に強い関心を持っていたはずだ」と話します。

ミロが遺した蔵書には岡倉天心の「茶の本」や柳宗悦の「日本の民芸」と言った日本文化の古典も並びます。

美術評論家として祖父を研究するプニィェットは「静寂や無、自然、手作りの心を大切にする日本人の精神性に自らの理想を見出していた」と想像します。

プニィェットは、マジョルカのアトリエで象徴的な場面を目撃しています。

制作中だった彫刻の部材を愛犬が踏んで壊したのを見たミロは「何て素晴らしいんだ。

修理せず、このまま使おう」と叫びました。

「突然のハプニングもありのまま受け入れるのは禅の境地。

祖父の作品にはこうした日本の精神性がにじみ出ています」。(2022/4/26,中日新聞記事抜粋)。

陶芸傾倒 自然美を夢想

・・・荒々しい岩山に見下ろされたバルセロナ近郊の小村のガリファ。

ミロはバスとタクシーを乗り継ぎ、美術学校時代の友人で、

陶芸家のジュゼップ・リュレンス・アルティガスが山中に構えた工房に通った。

「ミロは仕事熱心で朝から晩まで工房にいたよ。電気がなかったから、夜はガスランプで手元を照らして作業していた」。

十代後半からミロと父の制作に加わっていた息子のジュアン・ガルディ・アルティガス(83)が振り返る。

絵画作品で有名なミロだが、アルティガス親子とは数百点の陶器を共同で制作した。

その様子を撮影した工房内の写真には、壁に日本全国の焼き物産地を記した地図が映り込んでいる。

「父もミロも、日本の陶芸に見せられていた」。

写真:バルセロナ近郊ガリファで、ミロと父が共同制作した陶器を手にするジュアン・ガルディ・アルティガスさん(左)と妻の允子さん。

写真:バルセロナ近郊ガリファで、ミロと父が共同制作した陶器を手にするジュアン・ガルディ・アルティガスさん(左)と妻の允子さん。

・・・アルティガスさんは、第二次大戦後に日本に長期滞在したバルセロナの芸術家を通じ、

手作りの日用雑器に美を見出す「民芸運動」に傾倒。

実践者の一人で益子焼の第一人者の人間国宝、浜田庄司とは深い親交を結んだ。

1970年の大阪万博でガス・パビリオンを彩った陶板壁画などミロ作品の多くを焼き入れした窯は、設計図を提供した浜田がガリファを訪れて開窯した。

窯の壁面には「益子」と漢字の銘板が添えられている。

「書いたのは私の妻だよ」ジュアン・ガルディの隣で小柄な日本人女性が控えめにほほ笑んだ。

バルセロナでテキスタイルデザインを学んでいた石川允子(まさこ・85才)は、

62年の挙式後ガリファに移り住み、ミロとの共同制作の場に多くの日本産品をもたらした。

「焼き鳥屋でもらった素朴な楊枝入れなんかを興味深げに見ていらっしゃった」と允子は懐かしむ。

ミロは後年のインタビューでこう語っている。「マコ(允子)が私の「家族」になってからこの数年で、日本に対する理解と愛情は益々深まった」。

ミロはガリファの豊かな自然を愛し、ジュリアン・ガルディと連れだっての散歩を日課にした。樹木や花、虫や小石・・・。

立ち止まってはじっくり観察し、時には持ち帰って陶芸のデザインに生かした。

益子など日本の陶芸産地に長期滞在した経験のあるジュアン・がルディは、確信する。

「ミロはこの村で、日本の自然美を思い描いていたはずだ」。(2022/4/26・27,中日新聞記事抜粋)。

ミロが収集した資料と作品を見比べながら、制作に励む姿を想像してみるのも面白い。展覧会は7月3日まで。(2022/5/13日、中日新聞)。

「ミロ展 日本を夢見て」のまとめ

・・・20世紀を代表する芸術家ジュアン・ミロ(1893~1983)がいかにして幼少期から日本に興味を持ったのか。

そして日本の文化に共感し憧れを抱き、高齢にもかかわらずついに来日を果たした彼の芸術に関する情熱がたくさんの展示品から伝わってきます。

あわただしくも充実した来日の様子、来日前に蓄えた興味のある事柄と、

それに関する場所を次々と精力的に訪れる様子から、あわただしくも充実した来日を感じます。

万博前のパビリオンの壁画造りで再来日した時の様子など興味深いです。

以上は、展示の様子全体から受けた感じですが・・・、

一番印象に残る彼の一言は、「水一滴・一握りの土も大切に思う日本人が好きだ」でした。

日本人の心を理解していたミロ。外国人でありながら、日本人と共通した感性を持っていたミロに身近な人に抱く好感を持ってしまいました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。